1か月間のできごとをまとめて振り返る「月刊すたの通信」の8月号です。今月は「博士課程」というテーマについて深く掘り下げた月でした。

この記事には広告が含まれています。

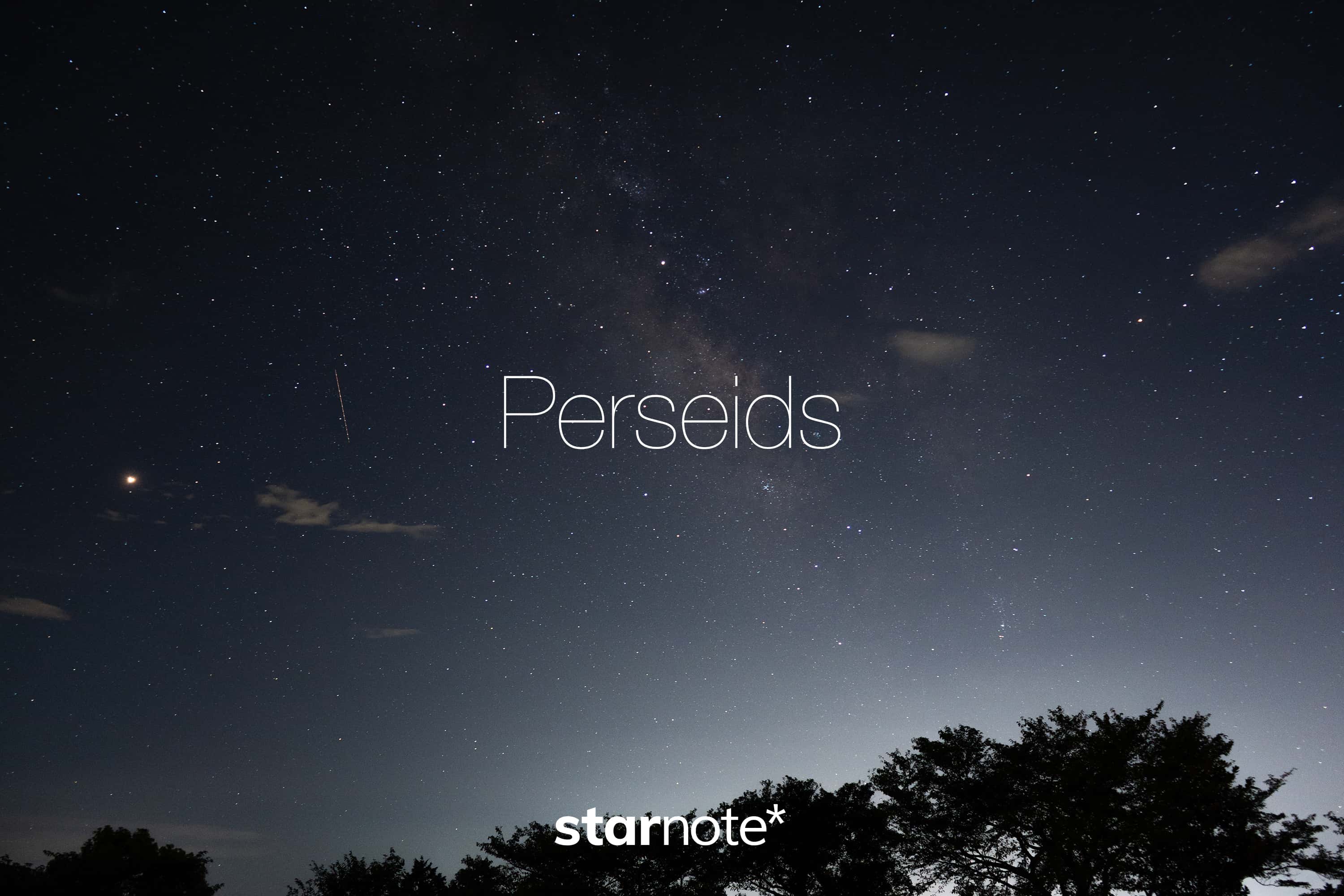

ペルセウス座流星群、撮りました。

月が出ていない × 晴天に恵まれる × 流星群 × お盆休み ——という、絶好の星空撮影日和だったので、行ってきました。

流れ星を撮影できるかどうかって、運次第なところがあります。カメラを構えている方向で、かつシャッターを開けているタイミングで、星が流れなければならないからです。

ということなので、4時間くらいかけて700枚くらい撮りました。すべてRAWで撮ったので、17GBもの膨大なデータ量です。

この中から「1枚ずつ手作業でチェックして流れ星を探す」という途方もない作業をした結果、奇跡的に流れ星が写っている写真がありました。

こちらの記事からご確認ください。

ペルセウス座流星群を撮影してきました。最近の撮り方をまとめておきます。 – starnote*

せっかくアングルを固定して700枚もの写真を撮ったので、タイムラプスも作りました。こちらも併せてご覧いただけると嬉しいです。

博士課程に関する情報発信強化月間

先月末、ブログの輪郭をはっきりさせて個性を出したいという記事を書きました。

→ 2018年下半期の方向性について|自分の個性とブログの輪郭

僕にとって「個性を出す」ことは具体的にどのようなことなのか。こう考えると、やはり

- 現在在籍していて

- 日本に延べ人口が少ない

と思われる「博士課程」のことだという結論に至りました。

なので、8月は「博士課程に関する情報発信強化月間」と位置づけ、以下の3つの記事を書きました。

「時間」と「お金」の話

日本における博士課程の修学期間は3年または4年。ストレートに学位を取ることができればこの年数で終わりますが、間に合わなければもっと残る人だっています。

あとは入学金やら授業料やらPCを買い替えるやら、大学院生としてやっていく上で必要な就学費。また、学生だからといってただで暮らせるわけではないので、3〜4年分の生活費も必要です。

はたして、「PhD」という学位には、これだけの時間とお金をかけて取得するだけの価値があるのでしょうか?

こんな視点で書いたのが、1回目の記事です。

博士課程をイメージしてみよう①|「時間」と「お金」の話 – starnote*

「研究」とは?

「研究」という日本語。

よく耳にする言葉ですが、その本当の意味をきちんと理解している人は少ない。もちろん、少しでも携わったことのある人ならわかると思いますが、「研究」という言葉を知っている人の母数を考えると、「少ない」と言っても過言ではないと思います。

だから、本当の意味を発信する必要があると思い、この記事を書きました。

博士課程をイメージしてみよう②|「研究」とは? – starnote*

僕が論文を書くときに使うアプリ

2回目が「研究」という漠然としたテーマだったのに対し、3回目はもっと具体的な作業に落とし込んで紹介してみました。

これから研究に携わる世代に紹介できればいいかなーと思って書きましたが、現在進行形で研究を行っている人々からも反応がありました。

ひとえに「論文を書く」といっても、その方法は研究分野によって違うようですね。

博士課程をイメージしてみよう③|僕が論文を書くときに使うアプリ – starnote*

リジェクト食らって再投稿してました

先月号の「月刊すたの通信」では、

8月は通常のペースを取り戻して、2〜3日に1記事くらいのペースで更新できればと思っています。

と締めくくっていたくせに、全然できていないじゃないかと。

これは言い訳させてください。

昨年学部生にやってもらっていた研究を論文として仕上げ、それを投稿したのが8月はじめです。しかし、そのあとリジェクト(不採用)されました。そこから改訂作業に入り、また別のジャーナルに投稿しました。

このような「論文脳」になっていると「ブログ脳」に切り替えるのに労力がかかるんですよ。言語も違うし、文章の構成も違うし。だからブログの更新が滞っていました。

博士課程の大学院生の仕事は「論文を書く」ことなので、ある程度は仕方がないよね。うんうん、そうだよねー。

来月こそはペースを戻す

来年から東京民になることだし、そろそろBTPに入っておこうかなぁ。

— みけめろ@starnote* (@info_starnote) August 31, 2018

9月からはちゃんと更新するという誓いを立てるため、やっとこさBloggers Tea Partyに入ろうかと思っています。一緒にがんばる仲間がいるっていいよね。

そんな感じで、これからも更新するので、気が向いたときにでも覗いてやってください〜。ではー!