進学前には誰も教えてくれなかったことを。

「個人」の価値が重視される時代になると、PhD(博士号)を持っていることが重要になってくる。すでに欧米ではそのような社会になっているので、遠くはない未来に日本もそんな時代を迎えるでしょう。

そのPhDを取得するためには、大学院の博士課程(博士後期課程)で研究をしなければなりません。でも、進学に対して必要な話をしてくれる人があまりいない、というのが現状です。

そこでこの記事では、「時間」と「お金」にフォーカスして、博士課程の学生の現状をお伝えします。

この記事には広告が含まれています。

もくじ

僕について

2009年に国立大学の薬学部6年制課程に入学し、2015年に卒業。そのまま博士課程に進学して、現在D4(博士課程の4年生)です。2019年3月修了予定。

6年制課程を卒業すると、薬剤師として就職する人がほとんど。そのまま博士課程に進学するというのは、学年40人中1〜2人くらいしか進まない道なので、かなりのレアケースです。

と、ここで長々と自己紹介をするのもアレなので、もっと詳しいプロフィールはこちらからどうぞ。

→ 著者プロファイル

博士課程の修学期間

まずは一般論。

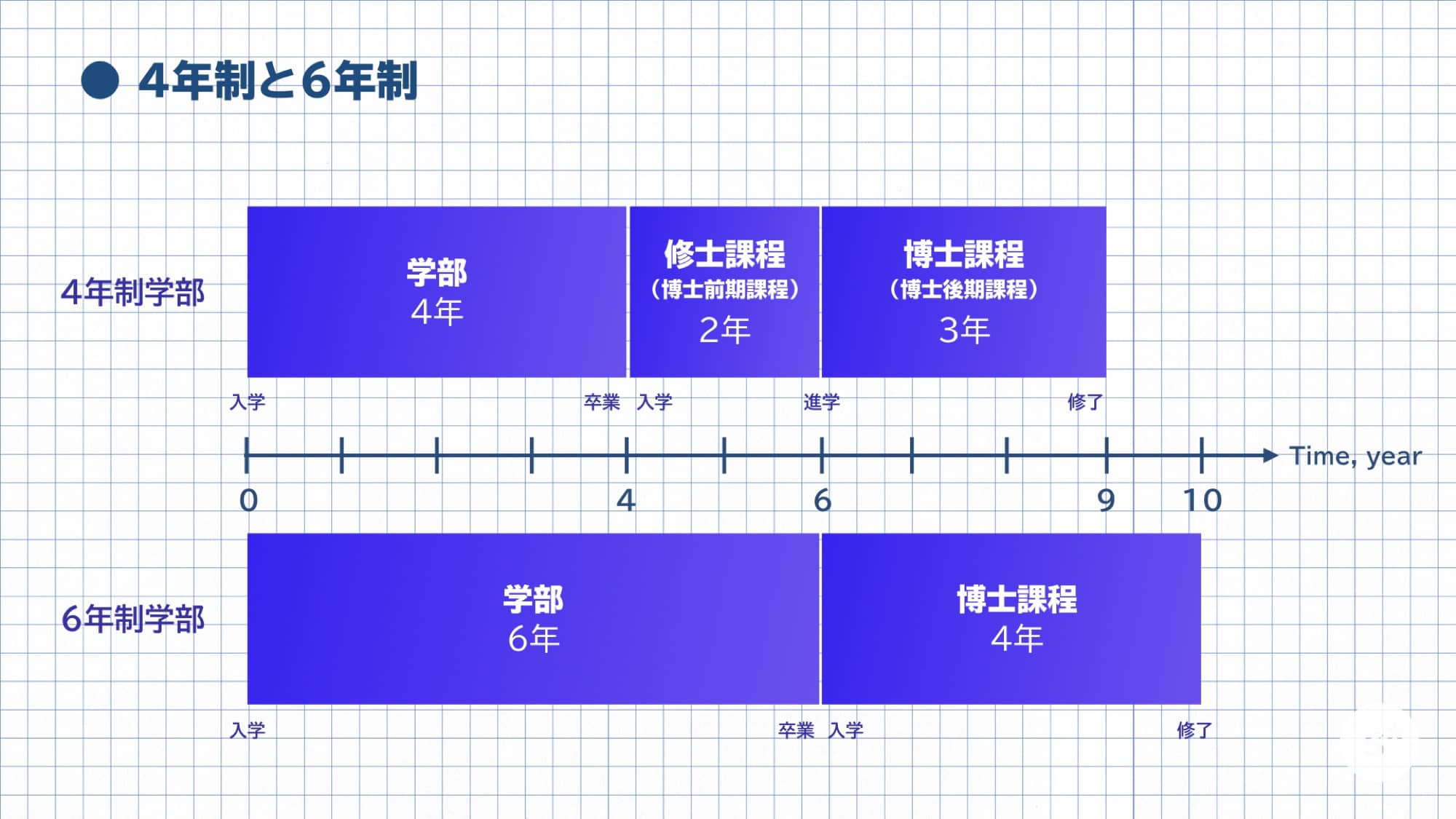

日本における大学院の場合、ベースになる学部の上に研究科が設置してあることがほとんどです。大学には4年制学部と6年制学部があり、それぞれの大学院は以下のようになっています。

- 4年制学部 → 2年修士(博士前期)課程 → 3年博士後期課程 = 9年

- 6年制学部 → 4年博士課程 = 10年

薬学部は混在している

他学部の方には関係のない話なので、読み飛ばしてOKです。

そもそも前提として、日本における薬学部は6年制と4年制が混在しています。6年制は薬剤師免許をとることを目的としたコースで、4年制は薬剤師免許を取得せずに研究者になることを目的としたコース。

ただ、あくまでもこのコース分けは薬剤師国家試験の受験資格を得られるかどうかで分類したものです。

どちらのコースも卒業論文をまとめないと卒業できないので、研究は行う必要があります。そのため、薬剤師免許を取得できる6年制コースの上にも、研究を行う博士課程の大学院があります。

つまり。

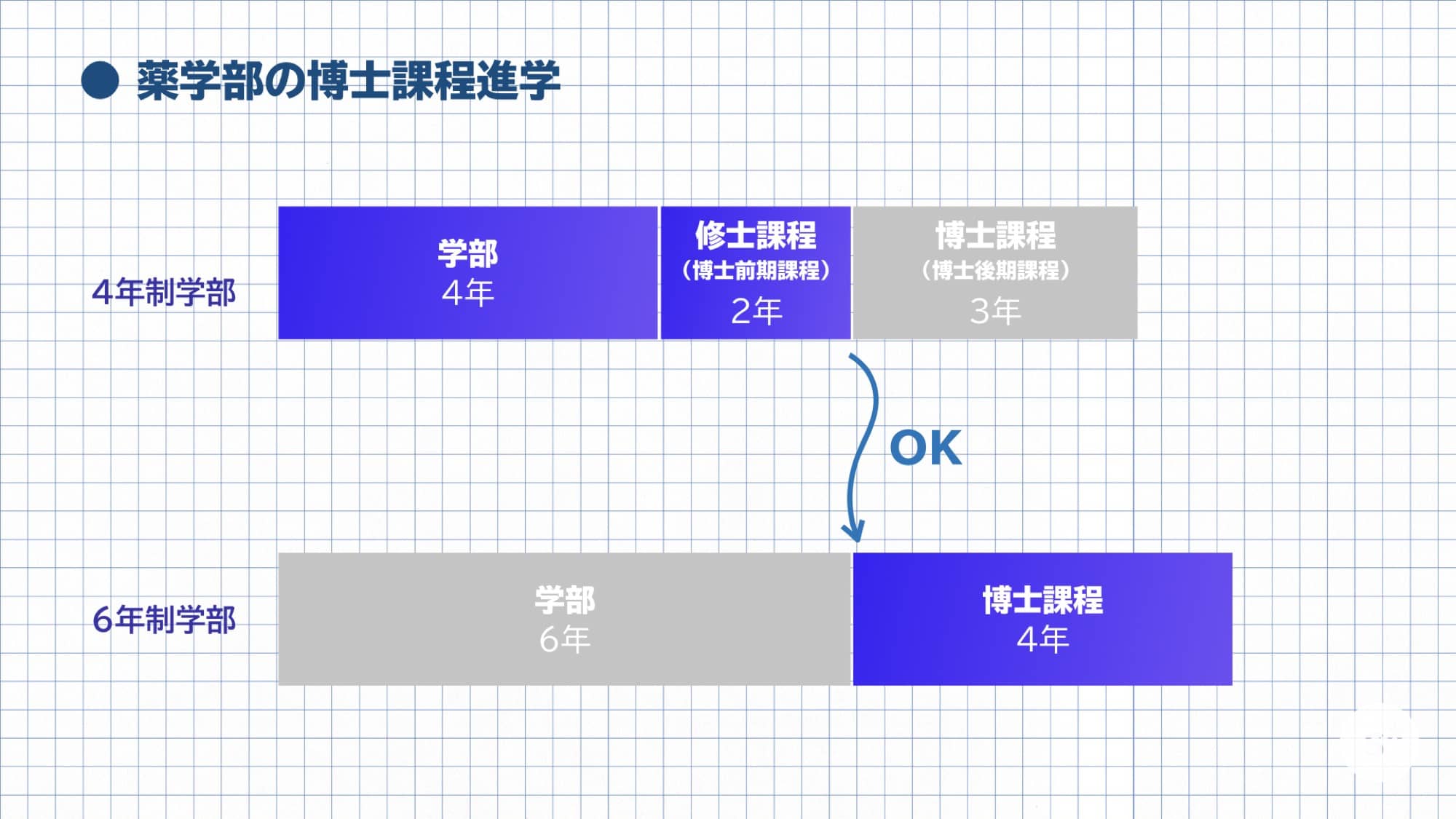

薬学部の大学院には「修士(博士前期) → 博士後期」「博士課程」の2種類のルートがあるということです。

さらに、4年制 → 修士(博士前期)と進んだ場合は、博士後期課程(3年)に進学するか、博士課程(4年)に入学するか選ぶことができます。

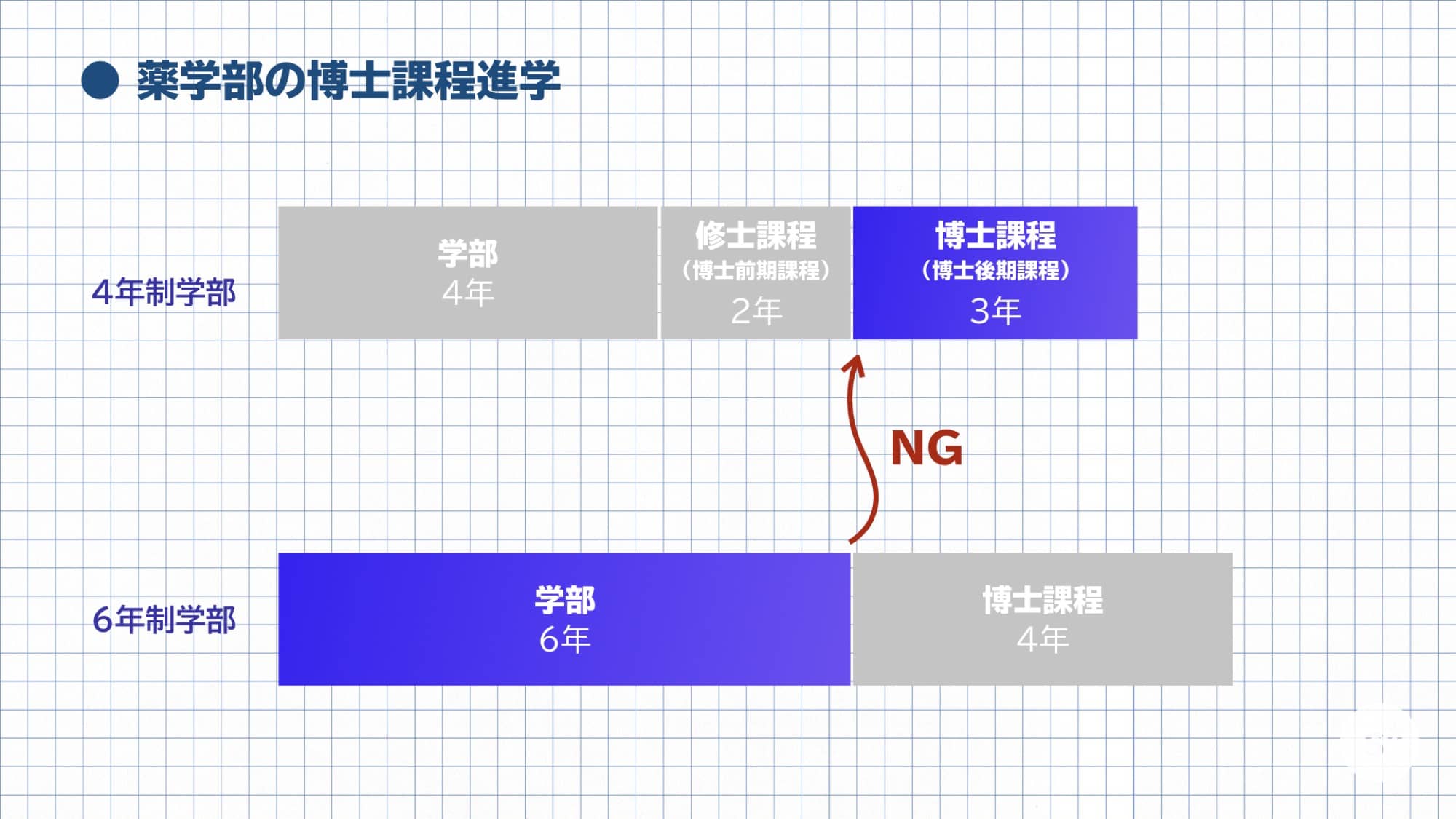

しかし、6年制 → 博士後期課程(3年)へと進むことはできません。これは、他の6年制学部(医学部や歯学部など)と年限を揃えることとしているようです。

要するに、「薬学部の博士課程」という括りだと、就学期間には「9年」と「10年」が混在している、ということになります。

博士課程の学費

こんなに長く学生を続けるとなると、お金の話からは目をそらすことができません。

最近の理系の学生のは修士まで進学することが多いと思います。つまり、博士課程(博士後期課程)に残るということは、他の人よりも3〜4年長く大学院に在籍します。大学にもう一回行くようなものです。

たとえば、国立大学の授業料は年間で535,800円(2018年度)。3年間で1,607,400円、4年間で2,143,200円にもなります。高いですね。

でも博士課程だからといって学部より高くなるわけではありません。全く同じです。

基本的に博士課程の大学院生は研究室に籠もって実験をしたり論文を書いたりするのが主な仕事です。

講義も少しはありますが(D1の1年間ですべて履修できるレベルの量)、僕の場合はすべての講義で教科書は必要なく、その都度レジュメを配るような形式でした。

学部だと、授業料に加えて結構な値段の教科書代がかかりますが、博士課程の場合は「学費 = 授業料」だと思って差し支えありません。

授業料免除を活用しよう

この制度は大学によって異なると思いますので、参考程度に聞いてください。

年間535,800円をおとなしく払ってもいいですが、できるだけ安く抑えられるのであれば、その方がいいに決まっています。

そこで使えるのが「授業料免除」という制度。申請者の家計の状況に応じて、半額または全額の授業料が免除される制度です。

申請は半期ごと(前期と後期別々)なので、半額免除だと133,950円、全額免除だと267,900円の免除となります。

ポイントは、学部生は両親の収入の状況が判断基準になるのに対し、大学院生の場合は「本人の収入」が基準となる点です。

で、この授業料免除の申請ですが、「割と通る」というのが全体を通した印象です。

これまでD1後期〜D4前期の計6回申請しましたが、そのうち5回は半額免除になりました。落ちたのは直近のD4前期です。

授業料免除不許可…だと…?

— みけめろ@starnote* (@info_starnote) 2018年6月29日

申請時には、前年の収入の状況を証明する書類(所得・課税証明書)を市役所に発行してもらい、大学に提出します。だからD4の申請時ははD3のときの収入をもとに判断されます。

D4前期で落ちた原因としては、D3のときに大学から奨学金を貰っていたからだと考察しています。(詳しくは後述します)

博士課程の大学院生の収入源

3年ないし4年もの間、学費や生活費はどうやって賄うのか、という切実な問題があります。モデルケースの1つとして、僕の場合を紹介しておきましょう。具体的な額は書きませんが、ご参考まで。

まず、主な収入源はこれら4つです。

- 日本学生支援機構の奨学金

- 大学のリサーチアシスタントなどの給料

- 特別研究奨学生の奨学金

- 適宜アルバイトなど

日本学生支援機構の奨学金

少なくとも僕の大学院の博士課程の学生の場合、利子のつかない「第1種」に採用されていることが多いです。

さらに、研究業績を上げることができれば、修了時に返還免除申請が認められることがあります。これにも「半額免除」と「全額免除」があり、申請者の中から研究業績順に決められます。

研究業績は、「英語論文1報で○○点」「国際学会発表1回で○○点」などとスコアとして決められていて、その合計得点で評価されます。

だから、3年ないし4年間走り続けて研究業績を稼ぐことが重要です。

リサーチアシスタント/ティーチングアシスタント

リサーチアシスタントとは、研究室で「研究の補助」をする業務のことです。普通に研究をしているだけで大学からお金がもらえるという、おいしい制度。

採用には特に基準はなく、申請すれば採用されます。その年に学部についた予算から均等に割り振られて支給されます。

ティーチングアシスタントとは、「講義の補助」をする業務のことです。講義といっても、通常の座学の補助をすることもあれば、実習の手伝いをすることもあります。また、研究室で学部生の指導をするのも、この業務に含まれることがあります。

特別研究奨学生

これは僕の大学院だけの制度かもしれないので、ご自身の進学予定の大学院については調べてみてください。

日本学生支援機構の奨学金の返還免除の話の中で、研究業績をスコアとして可視化するという話をしました。これと同じ要領で、申請者を研究業績のある順に並べて、上位数人に対して大学から奨学金を支給する制度です。

この奨学金は返還する必要はなく、税制上では給与として扱われます。

適宜アルバイトなど

僕は薬剤師免許を持っているので、土日には薬剤師のアルバイトを入れることができます。が、アルバイトをするよりもブログを書く方が性に合っているので、薬剤師免許は使ったことがありません。

使わないのはもったいないとよく言われますが、薬の知識が抜けすぎているので、今さらできない気がしています。

つまり、僕の場合は「アルバイト = ブログの収入」となります。

現在僕は実家に寄生しているので、このくらいの収入源でもやっていけます。今の僕のように、クルマを維持しつつ、MacBook Proとかカメラとかを買うような生活だと、ひとり暮らしは厳しいかもしれません。

逆を言えば、余計な出費を抑えることができれば、このくらいの収入でもひとり暮らしで博士課程に通うことができると思います。

また、その他にも日本薬学会の「長井記念薬学研究奨励」や、東京生化学研究会の「奨学補助金」の助成を受けている人もいます。

4年間・240万円をかけて進学する価値があるか

本質的な話題へ。

ここまで就学期間とお金の話をしてきました。では果たして、4年という歳月をかけ、240万円という学費を出してまで、PhDを取る価値があるのでしょうか。

もちろん、僕はまだ修了もしていないし、PhDも取得していません(あとは事務的な手続きとプレゼン1回で2019年3月に取得できる予定)。価値があるかどうかということは、PhDを取得したあと数年経過してから評価するべきものだとは思います。

が、現時点では「進学してよかったけれど、他の人には勧めない」という感想です。

「進学してよかった」

6年制薬学部は、講義と実習が大きな割合を占めるので、研究にあまり時間を割くことができません。確かに、研究して卒業論文を書き上げないといけないのは事実ですが、大層なものは求められていない風潮がある。

だから、大学で学ぶべき「論理的思考力」があまり身につかないんですよ。

薬学部(を含めた医療系の学部)は、それぞれの専門性を極めるような〈詰め込み型〉の教育がなされます。心を無にしてひたすら覚えるだけ、と書くと若干語弊があるかもしれませんが、基本的には「思考力」よりも「暗記力」が求められる学部です。

そのため、卒業論文を書くとはいっても、論理的に甘い部分はスルーしてもらえることがあります。

一方、博士課程で研究をして英語論文を投稿すると、研究者数人による「査読」というプロセスが入ります。これは非常に厳しく、少しでも論理の破綻が見つかれば問答無用でリジェクト(不採択)されます。

この査読を突破して論文を採択させるためには、論理的な実験デザインを組み、論理的な議論をして、論理的な文章を仕上げなければならない。すべては「論理(ロジック)」の上に成り立っているのです。

今にして思えば、薬学部の6年間だけを終えた僕には、この先社会で戦っていくだけの力があったとは考えられません。

「薬剤師」という資格に守られていれば、それなりに生きていけるかもしれません。しかし、もっと上を目指そうとすれば、薬剤師という鎧を捨てて生身の自分で戦わなければならない。

だから、この「論理的思考力」が、これから生きていく上で大きな武器になってくれると信じています。縁あって、この能力が求められる職場で働けることになったので、ここまで学んできたことが報われました。

学部卒の僕では到底たどり着けなかった場所です。だからこそ、この能力を身につけるために博士課程に進学してよかった。そのように思います。

「他の人には勧めない」

とはいえ、他の人にも博士課程への進学を勧めるかと問われると、ノーと答えます。理由は2つ。

1点目は、論理的思考力を身につけられるかどうかは、研究室などの環境に大きく依存するという点です。

自分が所属している(あるいは新しく入ろうとしている)研究室の教員が熱心に指導してくれて、さらにその指導方針が自分にマッチしているときに、能力を大きく伸ばすことができます。

僕の研究室の教授は教育熱心な方なので、忙しいときにも時間を割いて論文を見てくれます。しかし、他の研究室の話を聞くと、どうやらこれは普通ではないらしいのです。自分が恵まれた環境にいることがよくわかります。

このような環境が無かったら、伸びるものも伸びません。だから研究室はきちんと選びましょう。また、このような環境があったとしても、自分自身のポテンシャルが不足していたら伸びません。

2点目は、論理的思考力を身につけたところで、将来が保証されているわけではないという点です。

もし所属している(or する予定の)研究室の指導方針が自分に合っていて、論文や後輩の指導を手がける中で論理的思考力を身につけることができても、就活が上手くいくとは限りません。

もしポストが空いていたら、教員として残るという選択肢もあるかもしれませんが、それは非常に狭き門です。だから多くの場合は、企業や官公庁に就職することになると思います。

そのためには就活をする必要がありますが、先日終えた僕からすると、能力以上に人柄や相性を見られているような気がします。

→ 薬学系博士課程に通う大学院生の就活のリアル。

→ 僕が就活に臨む上で大切にしていたスタンス。

つまり、「博士課程に進学して論理的思考力を身につける」ということと、「いい就職先に内定をもらう」ということは、必ずしもクロスオーバーするわけではない。だから博士課程に進学しても将来が保証されるとは限りません。

このように、人それぞれの状況があるので、博士課程への進学を無闇に勧めることは絶対にできません。でも相談には乗るので、進学を迷っている方がいれば、お気軽にTwitterでリプライください。

最後に

博士課程に在籍している人の生の声は、ネット上にあまり転がっていないので、まとめてみました。予定していたよりも遙かに長い記事になってしまいましたが、この情報があなたの役に立てば幸いです。