日本で「博士課程に進学する」と言うと、どうしてもネガティブなイメージが伴ってしまいます。なぜ学士や修士で就職して社会に出ないのか、と。

それは、海外ほど「博士号」というものが重要視されない風潮があるから、というのはよく言われることです。

でも僕はもうひとつ原因があると思っています。

きっと得体の知れないものに対する拒絶反応の一種で、博士課程と聞いても何をしているかわからないから、そのような反応になるのではないか。こう思うのです。

だから、博士課程に在籍する人たちがもっと積極的に情報を発信しなきゃいけない。このような想いで、いまこの記事を書いている次第です。

この記事には広告が含まれています。

ブログの輪郭をはっきりと

先日、これまでぼやけていた僕自身のことについて書くことで、このブログ自体の方向性をはっきりさせたいという記事を書きました。

2018年下半期の方向性について|自分の個性とブログの輪郭 – starnote*

この取り組みの一環として、僕が現在在籍している博士課程のことをもっと書いたらいいのではと思い、これまで2つのトピックについて書きました。

1回目は、3〜4年という時間と、決して安くはないお金をかけて博士課程に進学する価値を見いだすことができるのか、ということについて。

2回目は、そもそも「研究」とは、ということについて、俯瞰的な内容を書きました。

研究という大枠の中に実験があり、その成果を広めるための手段として、学会発表や論文があります。

学会発表に関してはこれまでも何回か書いたので、今回は論文を書くということについて。

→ 国際学会でポスター発表をしてきました。英語で発表したけれど、自分でもビックリするくらい喋れてすごく楽しかった話。

→ 学会発表における「スライド」と「デザイン」の、切っても切れない関係。

論文とは

僕は薬学系の研究をしているので、よく読むのは生命科学系の論文です。

なので、論文を見つけるときによく使うのは「PubMed」という検索エンジン。アメリカ国立医学図書館が運営しているサイトです。

Home – PubMed – NCBI

検索して論文を開くと、論文のAbstract(要約)と全文へのリンクが表示されます。こんな感じです。

この論文は僕が書いたものですが、残念ながら全文へのリンクは有料となっています。このように、課金しないと読めない論文もあれば、無料で読めるものもあります。

分類するとこうなりますね。

- オープンアクセス:だれでも無料で読める

- 有料だけど、大学からアクセスすると読める論文:大学が一括で契約している

- 1報ごとに課金が必要な論文

ちなみに、オープンアクセスな論文は、利用者ではなく著者側が結構な額の投稿料を払っています。

上でリンクした論文をオープンアクセスにしようとしたら$2,950払う必要がありました。記事執筆時のレートで33万円ほど。高いよね。

論文の構成要素

では、ここからは論文を「書く」ということに焦点を当てていきましょう。

当然ですが、論『文』なので、本文が大部分を占めています。多くの場合は英語です。日本語で書いても読める人が限られてしまうので、僕は英語でしか書きません。

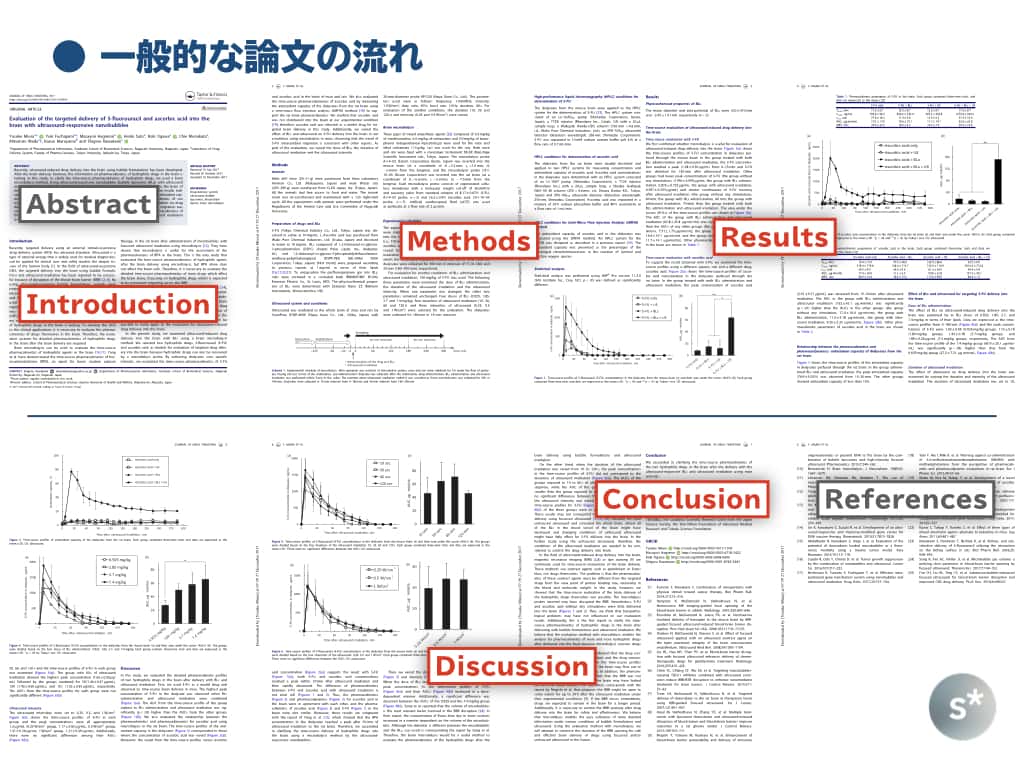

一般的には、

Abstract → Introduction → Methods → Results → Discussion → Conclusion → References

という流れです(太字が本文の部分)。

また、本文を補完する要素として、Figure(図)やTable(表)を使います。Figureには、グラフ、イラスト、写真などが含まれます。

ということなので、この記事では「本文」と「図」に分けて、それぞれのシチュエーションで使うアプリについて書いてみます。

本文を書くアプリ

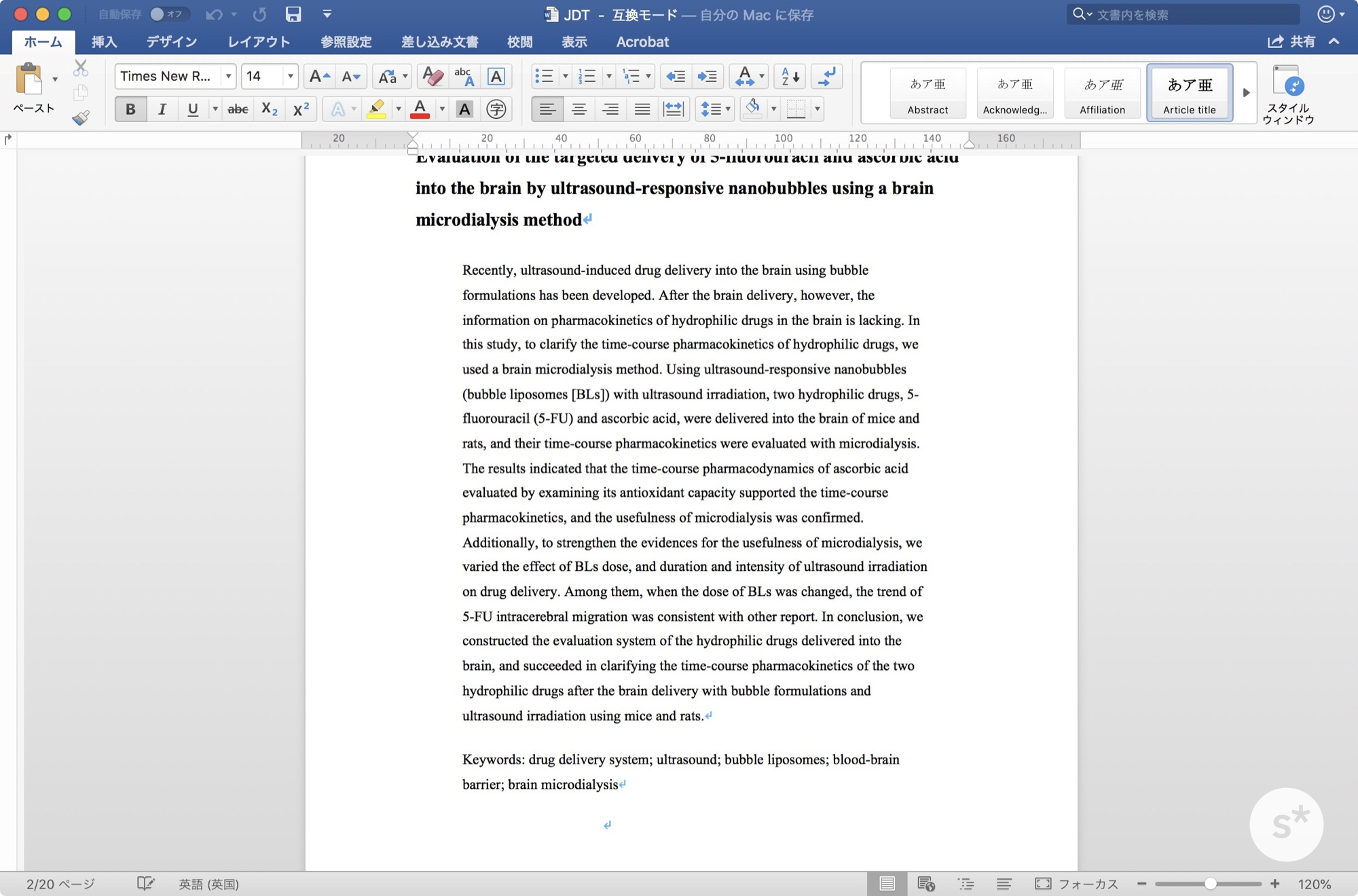

本文はMicrosoft Wordで書いています。ベタな選択ですが、理由は4つです。

- みんなが使っている

- スペルチェック機能が強力

- 変更履歴を記録できる

- プロの校正業者に入稿する必要がある

ちなみに、ブログは「Ulysses」というMac/iOSアプリを使っています。

みんなが使っている

論文というのは、ほとんどが「共著」です。作業量の違いはあれど、研究に携わった人が共同で1つの論文を仕上げます。なので複数人でのファイルのやりとりが頻繁に行われる。

だから、みんなで同じアプリを使わないと、やりとりに問題が生じるわけです。ならWord一択ですよね。

スペルチェック機能が強力

と、このような消極的な理由だけではなくて、積極的にWordを使った方が生産性が上がることもあります。それは、英文スペルチェックの機能です。

英語の論文では、投稿しようとしている雑誌によって、アメリカ綴りとイギリス綴りを使い分けなければなりません。例えば、optimize(アメリカ綴り)とoptimise(イギリス綴り)など。

このような比較表を使って手動で調べてもいいのですが、量が膨大です。気をつけていてもチェックが漏れることがあると思います。

Wordを使っていれば、このように言語を選択することができ、スペルチェックまでやってくれます。アメリカ綴り、イギリス綴りどちらも対応している点がGOOD。

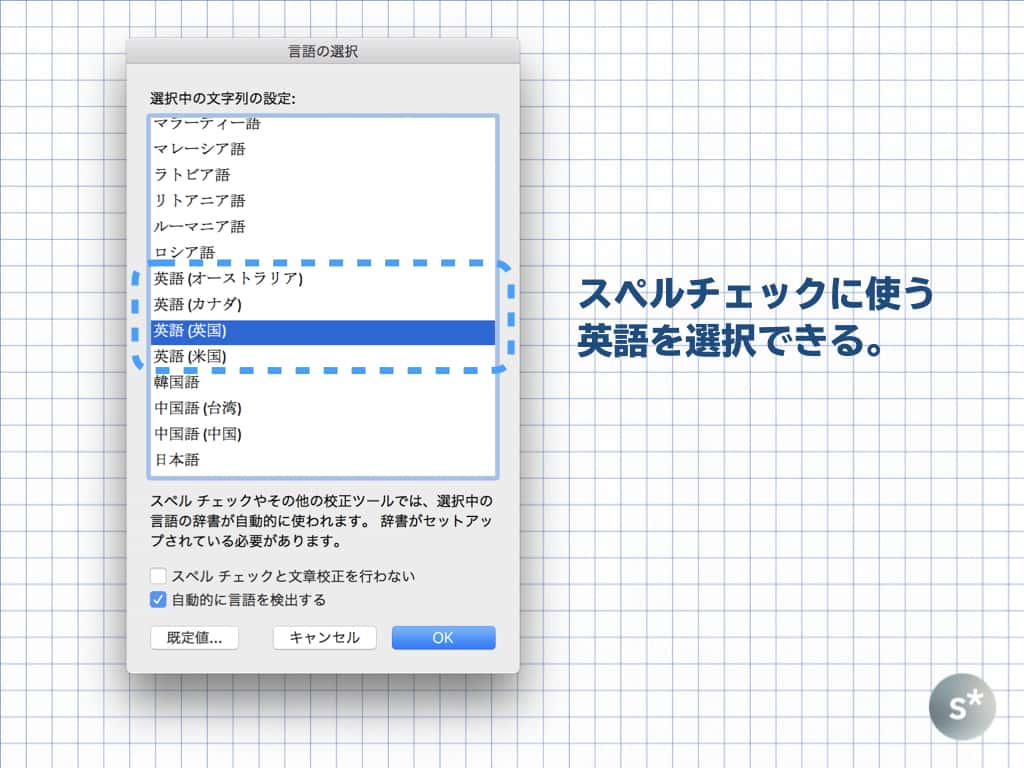

変更履歴を記録できる

これは他のツールでも使えるかもしれませんが、変更履歴を記録できるというのもWordの利点です。

論文は「共著」であることを先述しましたが、まずは筆頭著者(First Author)が一通り書き上げ、いくつか段階を経た後で、最後に責任著者(Corresponding Author)がチェックするという流れが普通です。

このような共同作業の中で、「いつ誰がどのような表現をどう変更したか」ということを確認できる状態にしておくのって非常に重要です。少しずつ表現が変わっていく中で、「やっぱり元の記述の方が良くない…?」となることも多々あるので。

なので、変更履歴をすべて記録できるWordは偉大なのです。

プロの校正業者に入稿するときに指定されている

投稿する前に、書き上げた論文をプロの校正業者に校正を依頼することがあります。このときに入稿するファイルとしても、やはりMicrosoft Word形式(.docx)がメジャーです。

僕の研究室ではEdanzやEditageを使っていますが、いずれもdocx形式での入稿に対応しています。

このように、本文を書くときはMicrosoft Wordを使います。

要するに、他人とやりとりをするときは、自分の使いたいツールではなくスタンダードに合わせた方がいい。

という真っ当な結論に至ります。

コラム|論文はiPadでは書かない

ここまで論文はWordで書くと紹介してきましたが、僕はすべてMacのWordでやっています。しかし、論文は文章を書くのが主体なので、iPadで書いてもいいかもしれません。

でもiOS版のMicrosoft Officeには致命的な欠点があります。それは、一度に複数のファイルを開くことができないという点。

論文を書くときは、本文のファイルの他に、カバーレターや補足情報のファイルを開いていることもしばしば。査読者からのコメントを参照しながら修正することだってあります。だから同時に1つのファイルしか開けないというiOS版Wordの仕様は、論文執筆にはあまり向かないのです。

図を書くアプリ

投稿する際には、図のファイル形式が指定されています。これまで経験してきた中では、EPS形式に対応していることが多かったです。

他にはTIFFやJPEGにも対応していることが多いですが、最終的に論文がPDFに落とし込まれることを考えると、ベクターデータのまま入稿した方がいいに決まっています。

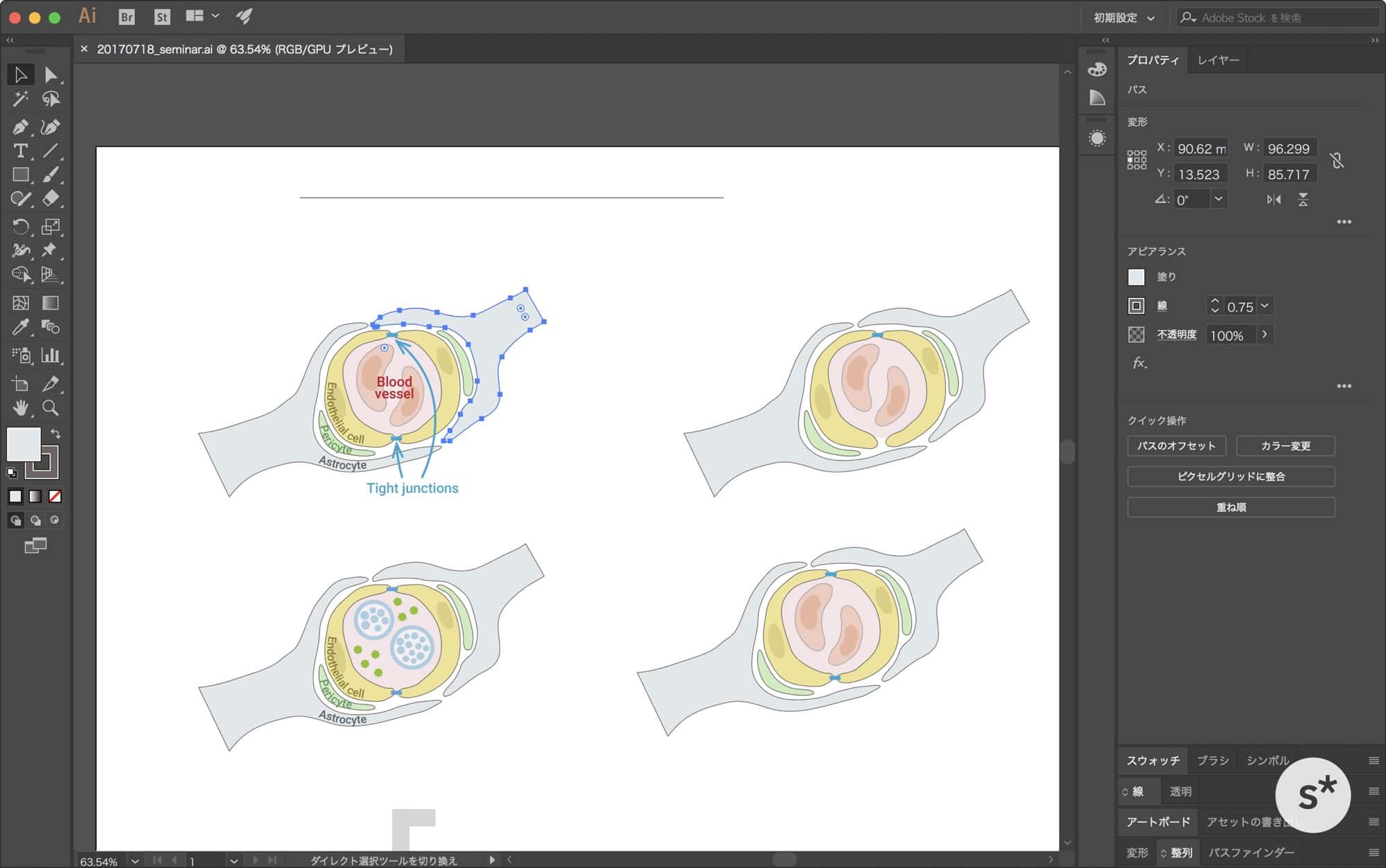

なので、基本的に図はAdobe Illustratorで作ることにしています。そうすることで、論文や学会発表のスライドなど、あらゆるフォーマットに対応できるからです。

→ 学会発表における「スライド」と「デザイン」の、切っても切れない関係。

上のような模式図など、Illustratorだけで完結させることができるものは、最初からIllustratorで描き始めます。

グラフはExcelで描いてIllustratorに取り込む

しかし、グラフとなるとそうはいかない。

Illustratorで1コずつ点を打っていくというやり方でもできなくはないですが、積極的に取りたい選択肢ではありません。

だからグラフを書くときは、数値データから自動で書けるようなアプリを使いたい。つまりMicrosoft Excelを使います。

確かにSigmaPlotなどの専用アプリを使えば、それっぽいグラフをかんたんに書くことができると思います。が、僕は散布図や棒グラフ程度しか書かないので、機能的にはExcelで十分なんです。

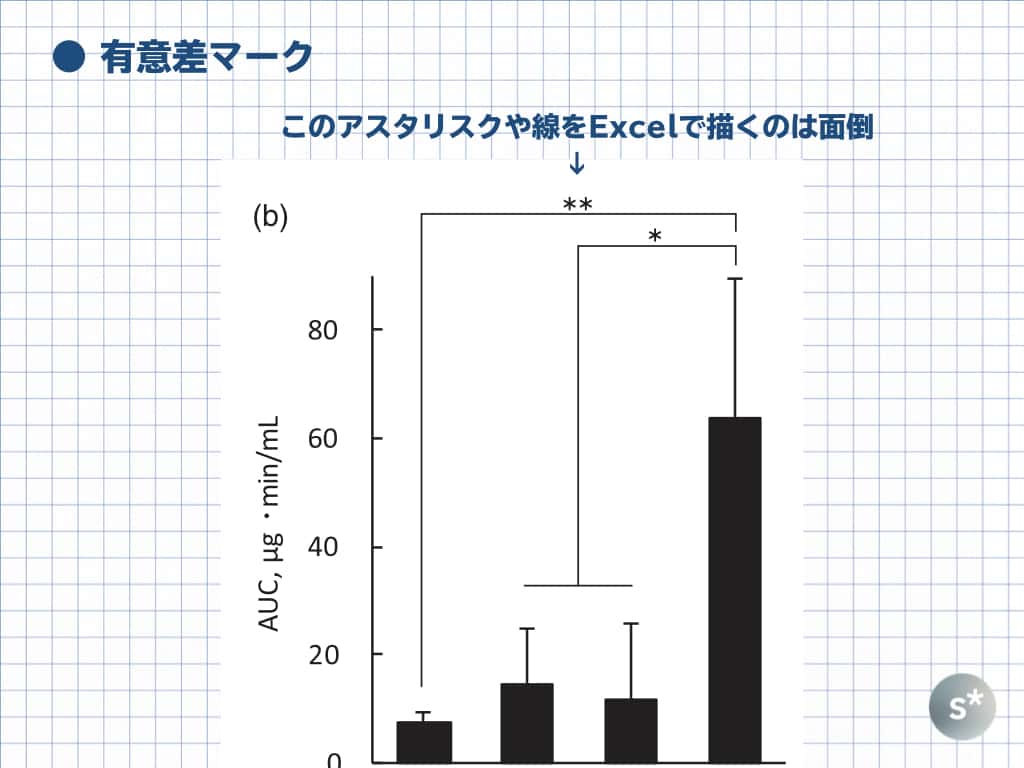

とはいえ、Excelだけで論文に掲載できるレベルのグラフを作るのも大変。

たとえば、有意差を表すアスタリスク(*)を入れたりするときには、新たにテキストボックスを作成してグラフの上に重ねることになります。

Excelで地道に作るのは効率が悪いし、別のアプリに取り込むときに配置がずれる可能性だってあります。

なので僕は、グラフの作成と誤差範囲といった基本的なことだけをExcel上で行い、それ以降の有意差の描画などはIllustratorで描いてます。

Windows版ではどうかわかりませんが、Mac版のExcel → Illustrator間では、グラフをコピー&ペーストすればベクターデータのままIllustratorに取り込むことができます。

前述した「図はIllustratorのデータとして一括で管理した方がやりやすい」という話ともつながります。グラフも同じ形式でまとめておいた方が、あとから参照するときに都合がいいのです。

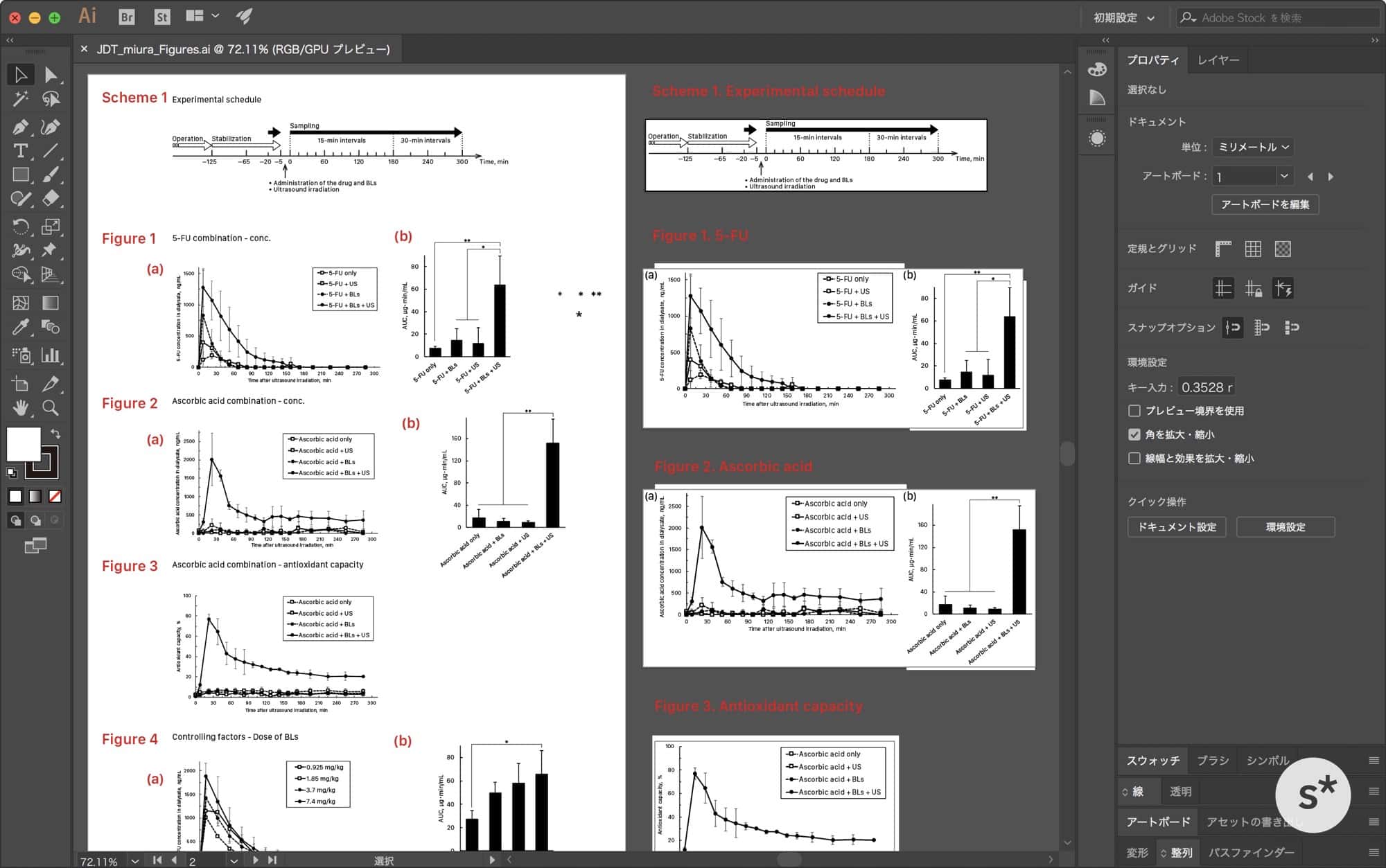

Illustrator形式でマスターを作っておく

このように、Illustrator上で「フィギュアマスター」を作っています。

グラフであれ模式図であれ、Illustrator形式で一括で管理すれば、どのような形式にも変換できます。

論文を投稿するときは、適切に体裁を整えてジャーナルに指定された形式で書き出す。学会発表のスライドを作るときは、Keynoteにコピー&ペーストでそのまま持ってくることができます。

あらゆるジャンルの図を、あらゆるアウトプットに対応させることができる。だから「マスター」としてIllustrator形式が優れています。

最後に

このように「研究成果を論文としてまとめる」のが、僕ら博士課程に在籍する大学院生の仕事(もっと言えば研究者の仕事)です。

この記事では論文を書くということについて、いとも簡単かのように書きましたが、本当はもっと必死になって書いています。

投稿したあとは研究者による査読(審査)が入るのですが、ちょっとした表現の差によって審査が通らなかったりするからです。

だから論文の中の一言一句まで精査して、全体として矛盾がないか、自分が伝えたいことに対してふさわしい表現になっているか、必要以上にだれかを批判していないか、といったことを話し合います。

とはいえ、このような視点が必要なのは論文だけではないと思います。ブログを含めた「文章を書くという行為」全般にいえること。

もっと言えば文章だけではなくて、日常のコミュニケーションでも必要な視点ですよね。他者とやりとりをする上で信頼されるためには、忘れてはならないことです。

だから博士課程の大学院生だからといって、必ずしも特別なことをしているわけではないのです。決して「得体の知れないもの」ではありませんよ、という結論に持って行って、この記事を締めたいと思います。