6年制薬学部を卒業したら、薬剤師にならなきゃいけない。そう思い込んでいませんか?

確かに薬剤師免許を取りたくて薬学部に入学したはずなので、そのまま薬剤師として働いている人が多いのが普通です。

でもそれが同調圧力になって、自分のやりたいことを抑え込んでいないか? 自分が本当は何をしたいのか考えることから逃げてないか?

だから、それ以外の選択肢もあるよ!ってことを声を大にして言いたい。

この記事には広告が含まれています。

6年制を卒業後、博士課程に進学しました。

僕は6年制を卒業して薬剤師免許を取り、その上の博士課程に進学して研究するという、他の人があまり選択しないような道に進みました。

なぜ、そのような選択をしたのか?

結論から言いましょう。僕が薬剤師にならなかった理由は3つです。

- この先ずっと薬剤師として働く自信がなかったから

- 上に行こうと思うと、博士課程は避けられない道だから

- これからは個人のスキルが重視される時代になるから

一見すると「薬剤師にならなかった理由」ではなく、「博士課程に進学した理由」じゃないかと思うかもしれません。でも根っこは同じなんです。

これらを順番に説明していきます。

6年制薬学部とは?

本題に入る前に、前提を共有しておきましょう。現役薬学生でない方々もこの記事を読んでいると思うので、現在の薬学部の制度について軽く触れておきます。

以前の薬学部には4年制しかありませんでした。大学に入学して、4年間勉強して、薬剤師国家試験の受験資格を得られていました。

しかし、2006年に制度が改定され、現在の薬学部には2つのコースがあります。

- 6年制 —— 薬剤師免許を取るためのコース

- 4年制 —— 主に研究者を養成するようなコース

薬剤師国家試験を受験できる資格が得られるのは、6年制だけです。4年制では薬剤師免許を取ることができません。

なぜそうなったかと言うと、厚生労働省によると

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする

→ 薬学教育6年制 – 厚生労働省(PDFです)

ということみたいです。要するに、修業年限を増やしてその分を臨床実習に充てましょう、ということ。

しかしながら、そのカリキュラムを修了したからといって、どんな職業に就くかは個人の自由です。だから、6年制を卒業したあと「薬剤師ならない」という道を選んだっていい。

〈今〉の自分を基準にしよう

心の底から薬剤師として患者の健康に貢献したいと思っているなら、薬剤師として働いて全く問題ないです。むしろそういう人に積極的に薬剤師業務を任せたいです。

問題なのは、

- 他にやりたいことが無いから薬剤師になろう

- 就活するのが面倒だから薬剤師免許使っとこう

と思っているような、消極的薬剤師になりそうな人。それって思考停止してるだけじゃん。

つまり、薬学部内に漂っている「6年制を卒業したから薬剤師になる」という空気に流されてるだけだと思うのですよ。

そもそも、6年制薬学部を卒業後の進路としてよく言われているのは、

- 病院薬剤師 —— 入院患者の薬物療法について司る(業務内容は他にも多岐に渡ります)

- 薬局薬剤師 —— 薬局で医師の処方せんを監査し、調剤する

- 製薬メーカー —— MR、研究職、開発職(CRO含む)

- 公務員

これら4つ。

僕の周りだと、薬剤師(病院・薬局)になる人が8割くらいといった印象でしょうか。6年制を卒業すると、ほとんどの人が薬剤師として働いています。

もちろん、薬剤師免許を取ることを目的として薬学部に入ったのだから、このような選択をする人が多いことに異論はありません。

しかし、よく考えてみてください。「薬学部に進学する」という選択をしたのは6年前のはずです。

繰り返します。

「薬学部に進学する」という選択をしたのは6年前のはずです。

だから、一度原点に立ち返って「自分が何をやりたいのか」見つめ直す必要がある。

6年経てば別人

この6年間、大学に入っていろいろなことを学び、経験し、自分自身の価値基準だって大きく変化したはずです。1年前の自分と比較しても大きく違うのに、6年ともなると、もはや別人。

それにもかかわらず、6年前の自分が下した選択をすんなりと受け入れて、あるいは何の疑問も持たず、薬剤師になるという選択をする人がこんなにも多いことに、僕は大きな疑問を抱いています。

たとえば、他の業界のインターンに行ったりして、「薬剤師以外の選択肢」を十分に考えた上で、それでも「薬剤師になる」という選択をする人に対して疑問を持っているわけではありません。それは〈今〉の自分の価値基準で薬剤師になるという選択をしているから。

しかし、〈昔〉の自分の判断を盲目的に受け入れてしまうのは、〈今〉の自分に対して失礼だと思うのです。

薬剤師免許があるとはいえ、必ずしもそれを使わないといけないなんて決まっていない。本当に今やりたいことをやらないと後悔することになります。

だから、就活を行う前の段階で(つまり5年生の冬に)一度自分と向き合った方がいい。本当に薬剤師になりたいの? 自分がやりたいのは薬剤師という仕事なの?

この先ずっと薬剤師として働く自信がなかった

僕もそうやって考えた時期がありました。

すると、5年生での病院実習・薬局実習を経て、自分が臨床現場で働くことに違和感を覚えたんですね。うまく言語化できないけれど、本当に自分が欲していることに出会ったときに訪れる〈心が揺さぶられる感覚〉がなかったのです。

たとえば、お店で服を選んでいるときに感じる「これだ!」というような感覚に似ています。自分はこの服を買わないといけないんだ、という使命感を覚えるような。

このような「ワクワク感」は、仕事に対しても必要だと思うのです。本当にやりたい仕事と出会ったときは心が揺さぶられるし、毎日そんな仕事ができると思うと未来に期待が膨らみます。

でも、僕は病院実習や薬局実習を経ても、薬剤師という仕事に心が揺さぶられなかった。実際に現場で患者さんと接していても、この人たちの健康に自分が貢献できているんだという実感が湧きませんでした。

だから、この先ずっと薬剤師として働いてしまうと、いつか自分を見失ってしまうのではないか。そう思ってました。

薬剤師にならないとなると、考えられる道は3つです。

- 6年制を卒業後、別の職種に就く

- 博士課程に進学し、専門性の高い人材になる

- 別の学部に入り直す(もう一度大学生をする)

6年間も薬学部に通ったあと別の学部に入り直す勇気はなかったので、選択肢は「1」「2」の2つです。なので、まずは就活をしてみることにしました。そうすれば自分と向き合うきっかけにもなるからちょうどいい。

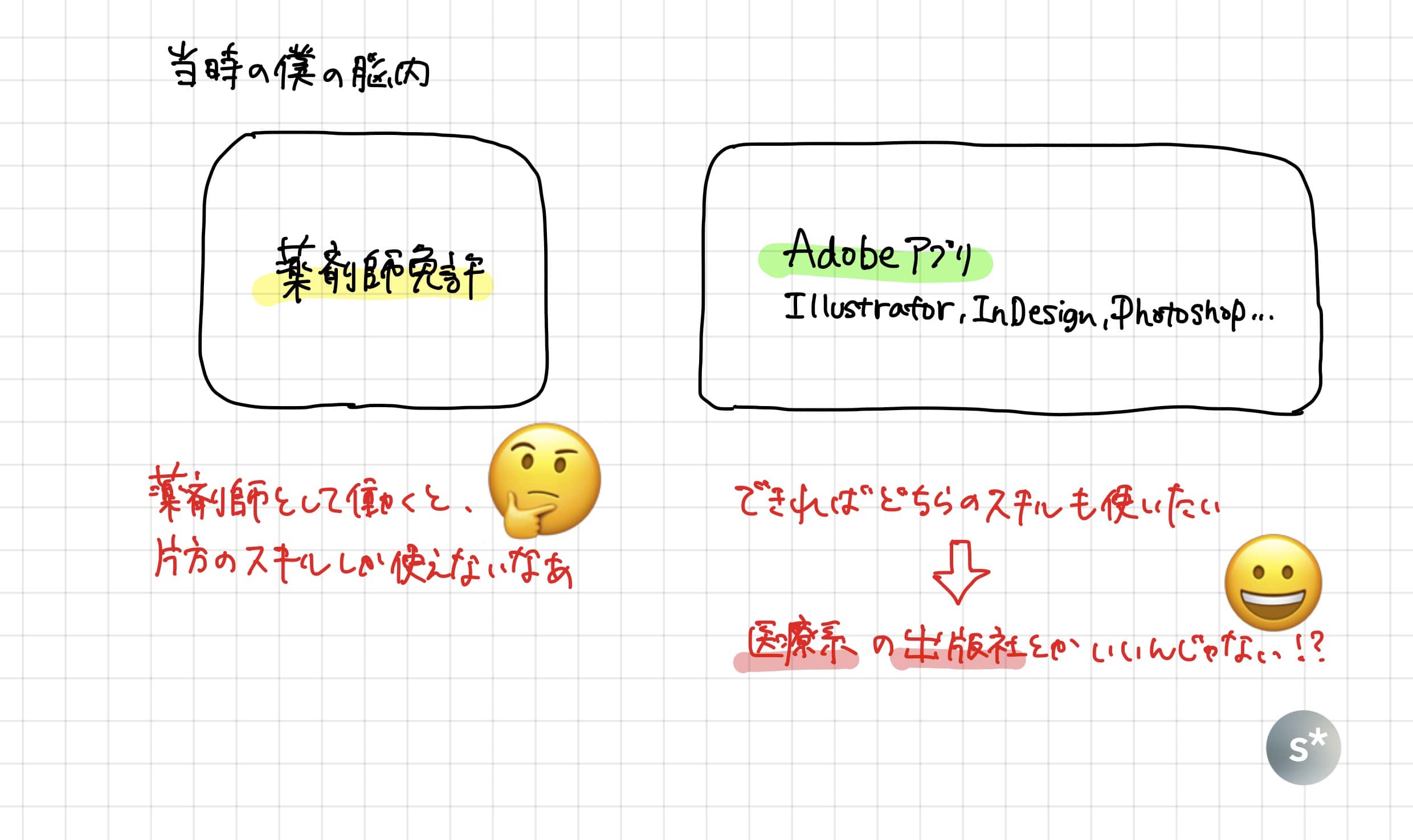

このとき(5〜6年生のとき)僕が興味を持っていたのは、医療系の出版業界です。薬学部卒で薬剤師免許を取得予定というバックグラウンドもあるし、Adobe IllustratorやInDesignを使うのも好きだったので、自分の価値を最大化できる職業だと思っていました。

具体的な社名は伏せますが、医療系の学生にわかりやすいと人気の解説書を作っている会社を受けました。何十倍もの倍率を勝ち抜いて最終選考まで進み、あとちょっとで内定というところで落ちちゃいました。残念。

となると、残された選択肢の中で納得のいくものは「博士課程への進学」しかありませんでした。それ以前から教授から勧められていたというのもあるし、薬剤師は先細る業界かもしれないと思っていたということもあり、進学することに。

その思いについては以下の記事に書いたので、ぜひご一読ください。

博士課程をイメージしてみよう①|「時間」と「お金」の話 – starnote*

上に行くには博士が必要

確かに、6年制薬学部を卒業後に「薬剤師にならない」という選択をするからといって、そのまま博士課程への進学につながるわけではありません。

たとえば、製薬企業のMRや開発職として就職するというのが、薬学生としてはメジャーな選択肢かもしれません。

他にも、薬学とはまったく関係のない分野の企業で働くという選択もできます。薬学というバックグランドを持って他分野の企業で働くというのも、新たな価値が生まれる可能性を秘めているので、個人的にはワクワクする選択肢です。

しかし、このときの僕は「博士課程に進学する」という選択をしました。せっかく6年もかけて薬学を学んできたので、それを活かさないのは勿体ないと思えたのです。

結果論ですが、6年制卒時点の僕ではたどり着けないような組織で働けることになったので、この選択についてはまったく後悔していません。

結果論は置いておくにしても、ひとつ確実に言えることがあります。

それは、薬剤師として働くにせよ、そうでないにせよ、博士を持っていないと上に登り詰めることのできない時代になったということです。病院薬剤師だって薬剤部長は博士が必要なところが多くなっているし、僕が働く組織でも博士がないと出世コースに乗ることさえできません。

つまり、「学部卒の薬剤師」だと働き始める前から上限が見えちゃうんです。自分はどんなにがんばってもここまでしか登れないのかーと思いながら働くのは、精神衛生上よくない。

その「上限」を解除するためには博士課程に進学して研究業績を積み、「博士号」を取るしか道はないのです。

ちなみに、博士号は研究するためのライセンスみたいなものです。なので、自分は研究して論文書ける人ですよー、だから薬学の発展に寄与できる人ですよー、ということを代弁してくれます。そんな人じゃないと上に行くことが認められなくなってきたということ。

もちろん、がんばって働く目的を「上に立つこと」以外に設定するのであれば、博士は必要ありません。たとえば、薬局で働いて在宅医療に力を入れ、患者さんのためになることに喜びを感じるとか。

でも僕はこのようなことにやりがいを見出せなかったので、違うベクトルを目指しました。きっと僕と同じような人もいると思うので、そんな人は一度立ち止まって、ゼロベースで自分の進路を考えてみた方がいい。

個人のスキルが重視される時代

やろうと思えばできると思うけど、僕は定年まで同じ組織でずっと働く予定はありません。もっとワクワクするような場所から声がかかればそっちに行くし、もしかしたら自分で新しいことを始めたくなることだってあるかもしれません。

だから、こうやってブログを書いているのも、そのための貯金をしているようなものです。このブログの中には僕が経験してきたことや考えていることがギュッと詰まっているし、いつかアピールする材料になるんじゃないかなーというのも、ブログを書いている理由のひとつです。

また、博士(PhD)という学位も自分自身の価値を高めてくれるものです。しかも薬剤師免許と違って全世界共通で使うことができます。もちろん研究遂行能力が伴っていないと意味のないものですが、初対面でも海外のPhD保持者と対等に話ができるのはひとつの価値だと思います。

終身雇用制度が崩れてしまっている現在、このように「個人としてのスキル」を身につけておかないと、生きていけない時代が確実に来ます。ここ数年でもそんな傾向になりつつありますよね。

一人ひとりが個人でキャリアの開拓を行い、それを企業が理解し、サポートする体制を取るという仕組みが、少しずつ広がりを見せています。

→ ポスト平成の「組織と個人」はどうなる?未来の会社のカタチを考えるための9つのキーワード | エッセンス

いつまで薬剤師免許に守ってもらえるか

確かに、「薬剤師免許」を個人のスキルとして捉えることもできます。

しかし、現状の制度のもとで守られているだけなので、それが変わったら一気に職を失ってしまう可能性だってあります。この先何十年も現行の制度が維持されるなんていう保証はない。だから僕は選択したくなかった。

先日アメリカの薬局を見学してきましたが、記事にしたコンパウンド・ファーマシーでは補助業務の人が10人いるのに対して、薬剤師は2人しかいないとのことでした。

→ アメリカの薬局①|薬をつくる「コンパウンド・ファーマシー」

1日あたりの処方せんの枚数は、日本は薬剤師1人あたり40枚までと決まっています。しかし、アメリカではそのような上限はなく、この薬局では2人で200枚捌いているそうです。

アメリカの場合は、処方せんは病院からオンラインで送られ、患者が薬局に訪れたときにはすでに薬の準備が整っています。疾患名を含めた薬歴もオンラインで共有され、あらゆる病院や薬局から参照できるようになっています。このような効率化が進んでいるからこそ、大量の処方を処理できるのです。

ただでさえ日本の医療のIT化は遅れているので、これから一気に押し寄せてくるでしょう。だから、このような処方せんの上限だって、いつまで維持されるかはわかりません。もし撤廃されれば薬局あたりの薬剤師数を減らすことができる。

さらに、AIによる医療の効率化が進めば、IT化が一気に加速する可能性があります。これまで進んでいなかった分も含めると非常に大きな加速です。それに合わせるように、薬剤師の枠組みもめまぐるしく変化するかもしれません。

仮にそうなったときに、「薬剤師という仕事が好きな人」と、「なんとなく薬剤師として働いている人」では、前者の方が生き残る可能性が高いはずです。

だから、後者になりそうな人は、就活する前に自身のキャリアについて考えてみてもいいんじゃないかと思います。

僕は後者になる気がしたので、博士課程に進学しました。

そうすれば、これまでのバックグランドを活かしつつ、別の方向に進むことができます。これまでの努力も、これからの未来も、どちらも無駄にしない選択肢が「博士課程」でした。あくまでも僕の場合は、ですが。

未来が見える選択を

何度か書きましたが、自分の仕事に対して「ワクワクできる」って大切だと思うのです。

ワクワクする → 仕事が楽しい → モチベーションを維持できる → 質の高いアウトプットができる → もっと仕事が楽しくなる という好循環に乗せることができれば、絶対に生きてて楽しい。

だから、5年生の実習が終わって、

あれ? 薬剤師の仕事って全然ワクワクしないな?

と思うようなことがあれば、ちょっと立ち止まってみてください。

ワクワクしないのに、なんとなく周囲に流されて「薬剤師として働く」という選択をしてしまうと、それが致命的なミスになってしまうかもしれません。

だから、自分が活躍している未来が見える選択をしてもらえたらなーと思っています。先輩から言えるのはこんな感じ。

まとめ

最後にもう一度まとめると、僕が薬剤師にならなかった理由は、

- この先ずっと薬剤師として働く自信がなかったから

- 上に行こうと思うと、博士課程は避けられない道だから

- これからは個人のスキルが重視される時代になるから

この3つです。

自分の進路を選択するときには、多角的・俯瞰的な視点が必要になります。だから「薬剤師免許が取れる」という1点に固執せずに、もっといろんな自分をイメージしてみてください。

そうすれば、自ずとやりたいことが見えてくるはずです。

何か聞きたいことがあれば、当ブログのLINE@に登録してみてください。僕に直接メッセージを送ることができます。