どうも。薬学系博士課程の学生です。今日は「博士課程ってなに?」「普段どういうことをしてるの?」「何のために通っているの?」というような話をしようと思います。

そもそもの前提として、大学の上に大学院っていう組織があって、博士課程というのが存在しているということは、ご存じの方も多いはず。じゃあその「大学院生」って普段何をしているか知ってます?と聞かれると、知らない人も多いんじゃないかな。

そんな謎に包まれた博士課程の大学院生の生態について解き明かしてみようと思います。

この記事には広告が含まれています。

もくじ

日本の大学の教育制度からおさらい

まずは前提知識を共有しておきますね。

日本の大学は基本的に4年制です。つまり4年間通って学士号を取得できる。しかし一部の学部(学科)では6年間通うところもあります。それは、医学部医学科、歯学部歯学科、薬学部薬学科、獣医学部(農学部の大学もあり)獣医学科、の4学科。基本的に「医療系」の学部で、高度な知識を必要とする医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の免許を取ることを目的としている学部です。

この4年制・6年制の違いは、その上にある大学院の教育制度にも影響しています。

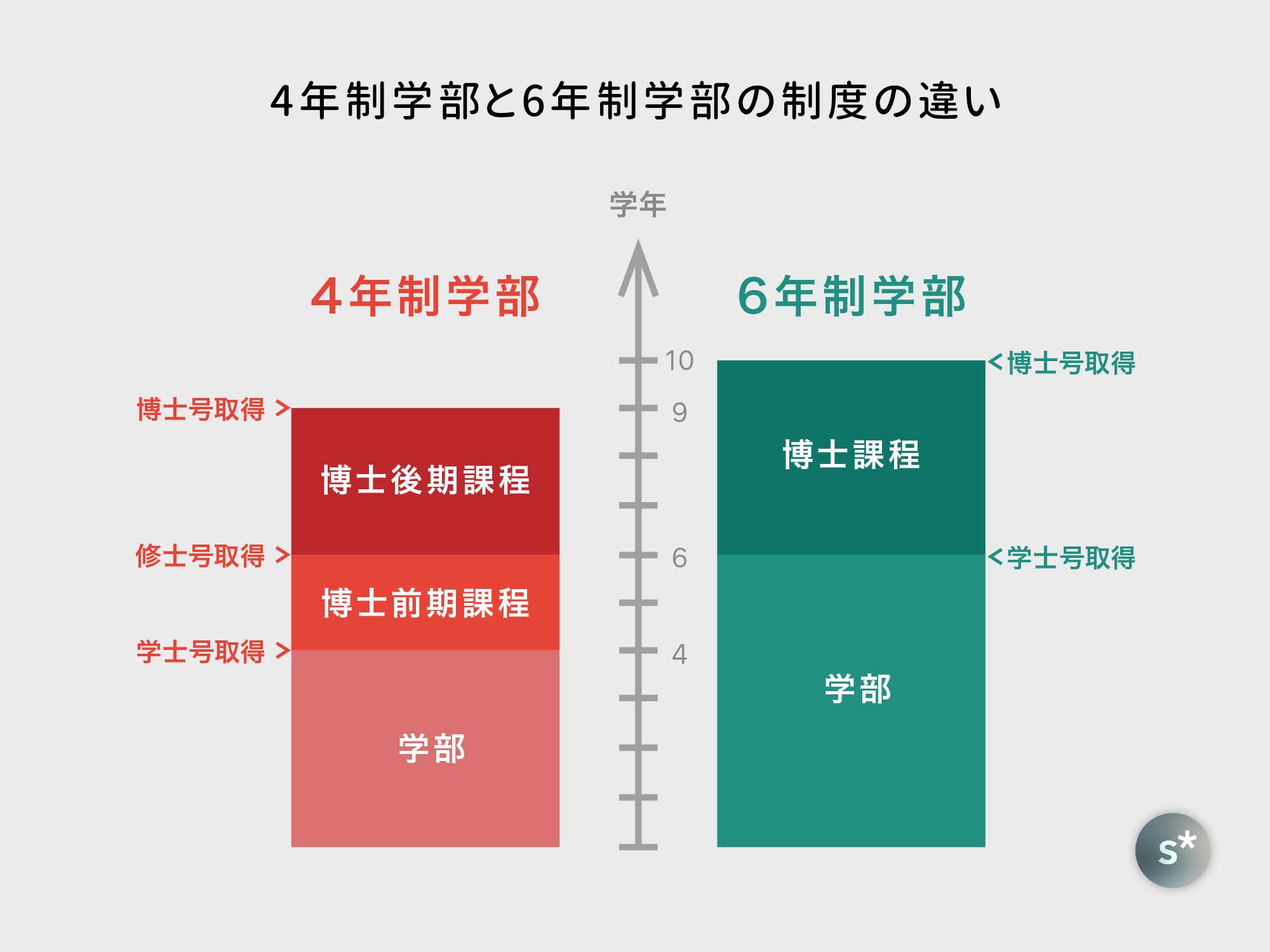

4年制学部(学科)の場合は、学部(4年)→ 博士前期課程(2年)→ 博士後期課程(3年)と進んでいき、それぞれ学士号、修士号、博士号を取得できます。博士前期課程は修士課程とも呼ばれます。

一方、6年制学部(学科)の場合は、学部(6年)→ 博士課程(4年)と進んでいき、それぞれ学士号、博士号を取得できます。博士前期課程(修士課程)が存在しないんですね。

図にまとめるとこんな感じ。

医療系学部にいると博士課程に進学するのは意外と普通

僕は6年制薬学部を卒業し、そのまま薬学系の博士課程へと進学しました。6年制薬学部卒なのでもちろん薬剤師免許を持っています。

世間一般的には「4年制大学を卒業してそのまま就職」あるいは「修士号まで取得して就職」というパターンが圧倒的に多数派なので、博士課程に通ってますとか言っちゃうと、線路から逸脱した人たちと見られることもしばしば。

しかしながら、少なくとも医療系学部(医歯薬)に目を向けてみると、博士課程まで進学する人というのは珍しい存在ではありません。多数派ではないけれど、まぁそこそこいるよね、という感じ。むしろ博士号を持っていないと、学会などでは肩身の狭い思いをすることになります。

要するに、博士号って研究をするための免許証のようなものなんですよ。持っているからといって別に偉いわけじゃないけれど、だからといって持っていなかったらまともに相手をしてもらえない。車の運転免許証と同じです。

薬学系博士課程に通う大学院生の生態

博士課程の学生を大ざっぱに括ると2種類いて、本業を持って働きながら研究をこなしている人と、仕事はせずに研究することに集中している人、の2種類。僕の大学の場合、医学系と歯学系は圧倒的に前者が多く、薬学系になると比較的後者の方が多くなります。僕は後者で、言うなれば修行中の身。

普段どういうことをしてるの?

博士課程といってもあまりピンとこない人の方が多いかもしれませんね。ここからは薬学系博士課程の学生の日常を紹介したいと思います。

学生とはいっても講義を受けたりすることは滅多になくて、基本的に一日中研究室に籠もって実験をしたり論文を書いたりしています。ですので、身分上は学生ですが、やっていることは企業の研究職の人たちとあまり変わりはありません。

あとは学部生の実習にサポートで入って教えたりとか、オープンキャンパスで高校生の相手をしたりだとか、大学教育に関わることもあります。

まとめると、博士課程の大学院生とは、大半の時間を研究の実働部隊として働きながら、時として大学教育のサポート役もこなしている、というような人たちなのです。悪く言えば「無料で使われ放題の労働力」といったところでしょうか。

なぜ博士課程に通うことにしたの?

なぜ博士課程に進学することにしたのか。この選択をするときには相当迷いました。だってそうでしょ? ただでさえ6年間薬学部に通って、普通の人よりも2年長い大学生活を過ごしてきたのに、さらに4年もだなんて! これでよかったのかどうか、正直に言って未だに自分でも分かりません。

薬学部ってちょっと特殊な側面があって、上は東京大学から下は偏差値30代の名前も聞いた事のないような大学(失礼!)まで、ありとあらゆるレベルの大学があるんです。で、このような大学に通う人たちが「薬剤師免許を持っている人」という、同じくくりの中に入れられてしまいます。厳密にいうとちょっと違うけれど。

例として、6年制薬学部を卒業して病院や薬局に就職する場合を考えてみましょう。受験勉強を頑張って国立大学の薬学部に入った人、あまり勉強せずによくわからない私立大学の薬学部に入った人。どちらも卒業して薬剤師免許を取ってしまえば「同じライン」に立つことになります。なぜなら「薬剤師免許を持っている人」という、同じくくりの中に入れられてしまうから。国立大学やレベルの高い私立大学を卒業した人にしてみると、何のために受験勉強を頑張ったのかわからない状況ですよね。

このような状況を打開するためには、さらに上に立つ人にならなければなりません。薬剤師の場合、上に立つ=研究ができるを意味します。つまり研究をするための免許である博士号が必須なのです。

働きながら博士課程に行けばいい?

薬剤師免許を持っているなら、働きながら博士課程に行けばいいと思うかもしれませんが、全くもってその通りです。ですが、僕は小さい頃から自分は要領の悪い人だと思っていて、あらゆることを器用にできる人を羨ましく思っていました。こんな僕が働きながら博士課程に進学するとパンクしてしまう未来が容易に想像できたのです。ちょっと悲しいけどね。

今ではこれでよかったのだと思っています(思うようにしています)。なぜなら、四六時中研究室にいるので、ある程度研究室の運営とかにも携わらせてもらっていて、この経験はこの先きっと役に立つと考えているから。本業の傍ら博士課程に在籍していたらそうはいかないですよね。それはそれで別の経験ができると思うけどさ。

あ、別に洗脳されてるとかじゃないです。もしそうだったら研究に没頭してしまって、ブログなんてやってないと思います。

将来のこと

僕はもうすぐ博士課程4年間の半分が終わります。今書いている論文が近々出せるので、卒業は確定できそうです(僕が通っている博士課程では英語の論文を出せば卒業できる)。真面目に将来のことを考えないといけないのですが、自分が何をやりたいのかだんだん分からなくなってきちゃった。

一般論として、薬学系博士課程を卒業した後の進路としては、

- 大学病院などの大きな病院で薬剤師をして、薬剤部長を目指す

- 製薬企業の研究職として就職する

- 教員として大学に残る

- 公務員になる(都道府県庁や医薬品医療機器総合機構など)

などが挙げられます。本当にどうすればいいんだろう。

まとめ

博士課程にいる大学院生の生態が少しはお分かり頂けましたでしょうか。なじみのない方が博士課程と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、何か特別なことをしているわけではなくて、ただ単に論文出すために研究してますよーっていうだけの話です。

今回はお金の話とかは書かなかったので、またいつか書きたいなぁと考えてます。そのうちシリーズ化できるといいですね。