薬学関係者なら聞いたことある単語のひとつ。

この記事には広告が含まれています。

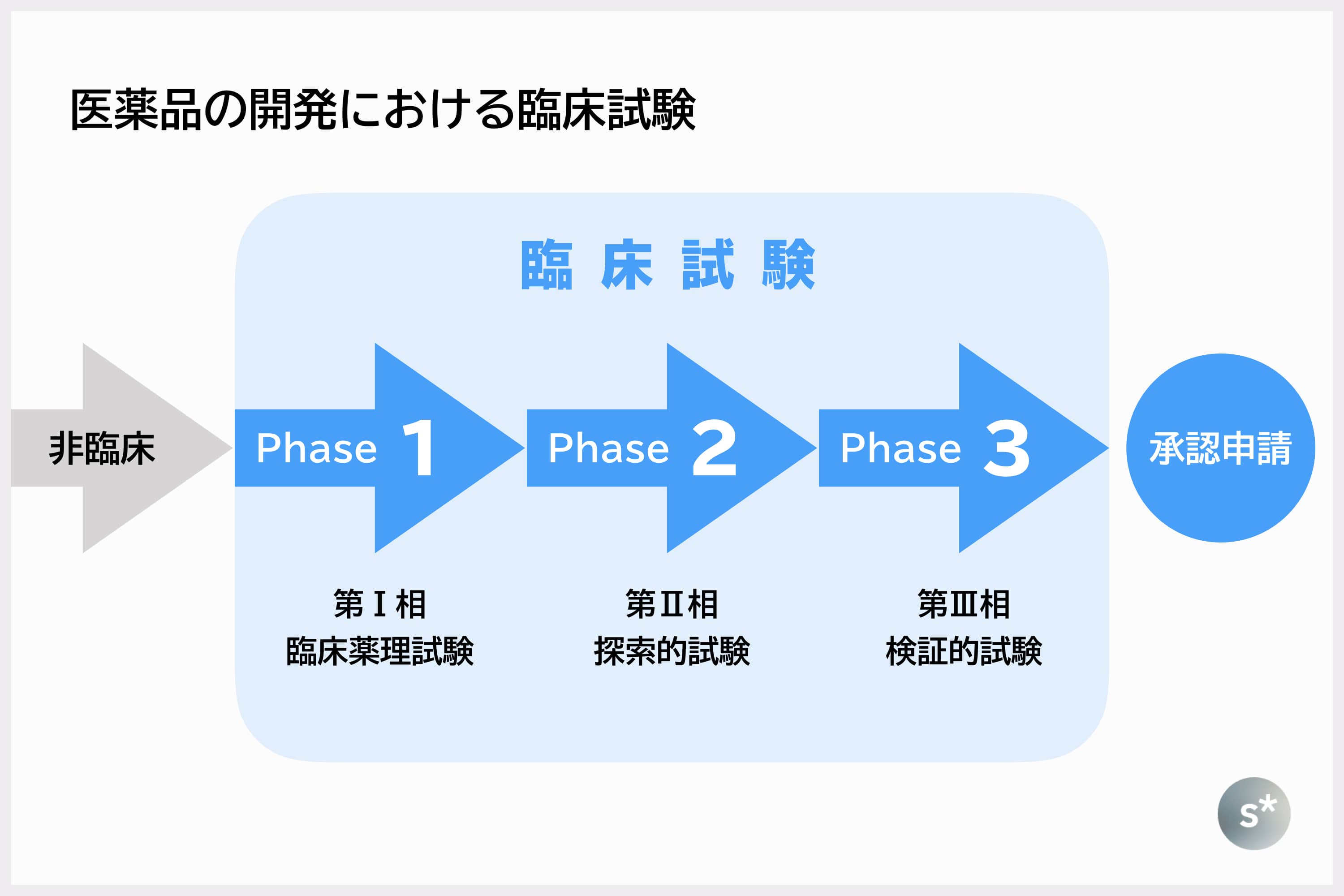

医薬品開発の流れ

薬学関係の方ならご存じだとは思いますが、まずは医薬品開発の流れをおさらいしておきましょう。

動物を使った非臨床試験が終了すると臨床試験(いわゆる治験)に入ります。ほとんどの場合第Ⅰ相〜第Ⅲ相の3段階で進んでいき、薬効や薬物動態の確認、投与量の設定などが行われます。

臨床試験がうまくいけば規制当局(日本では医薬品医療機器総合機構:PMDA)に承認申請を行います。PMDAが審査して問題なければ厚生労働大臣が承認するというような流れです。

この流れの中で、他国と比較してラグが生じる可能性のあるポイントが2か所あります。

- 開発ラグ —— 臨床試験過程におけるラグ

- 審査ラグ —— PMDAの審査における海外当局とのラグ

これら2つのラグをまとめて「ドラッグラグ」と呼んでいます。

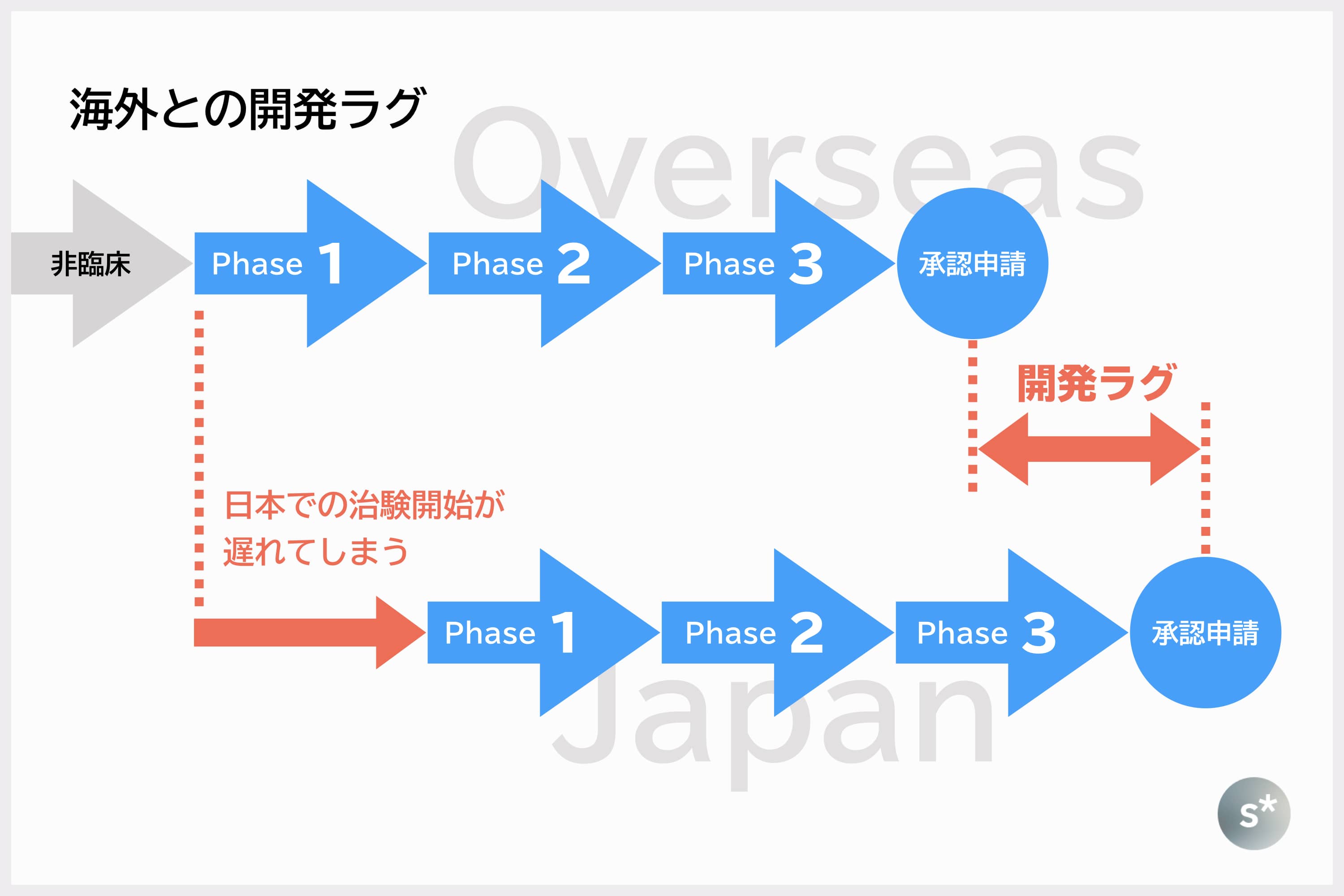

開発ラグって何だろう

製薬企業が行う治験は、日本国内と海外で必ずしも同時に行われるとは限りません。なぜなら、言葉も違うし対象となる人種も違うからです。

言葉が違ったら治験実施計画書といった規制当局への文書の準備にも時間とお金がかかります。人種が違うと薬物代謝酵素の発現量も違うし、経口剤の場合は食生活が異なることも加味しないといけません。

というように、特に欧米の製薬企業が日本で治験をするのは割とハードルが高いので、後回しにされることがあります。

図にするとこんな感じですね。

医薬品開発は厳しい世界です。非臨床試験が終了し臨床試験まで到達できても、うまく開発が進むとは限らない。なので世界で同時に第Ⅰ相試験を始めるのはかなりリスキー。

そのため、「欧米(主にアメリカかな)から第Ⅰ相試験を開始して、成績がよさそうだったら日本でも始める」ということが行われるのです。企業のリソースにも限りがあるので、投資していいかどうか様子見しているわけですね。

この「様子見の期間」がそのまま開発ラグとなって現れるのです。(他にも要因はあるけど単純にするとこうなります)

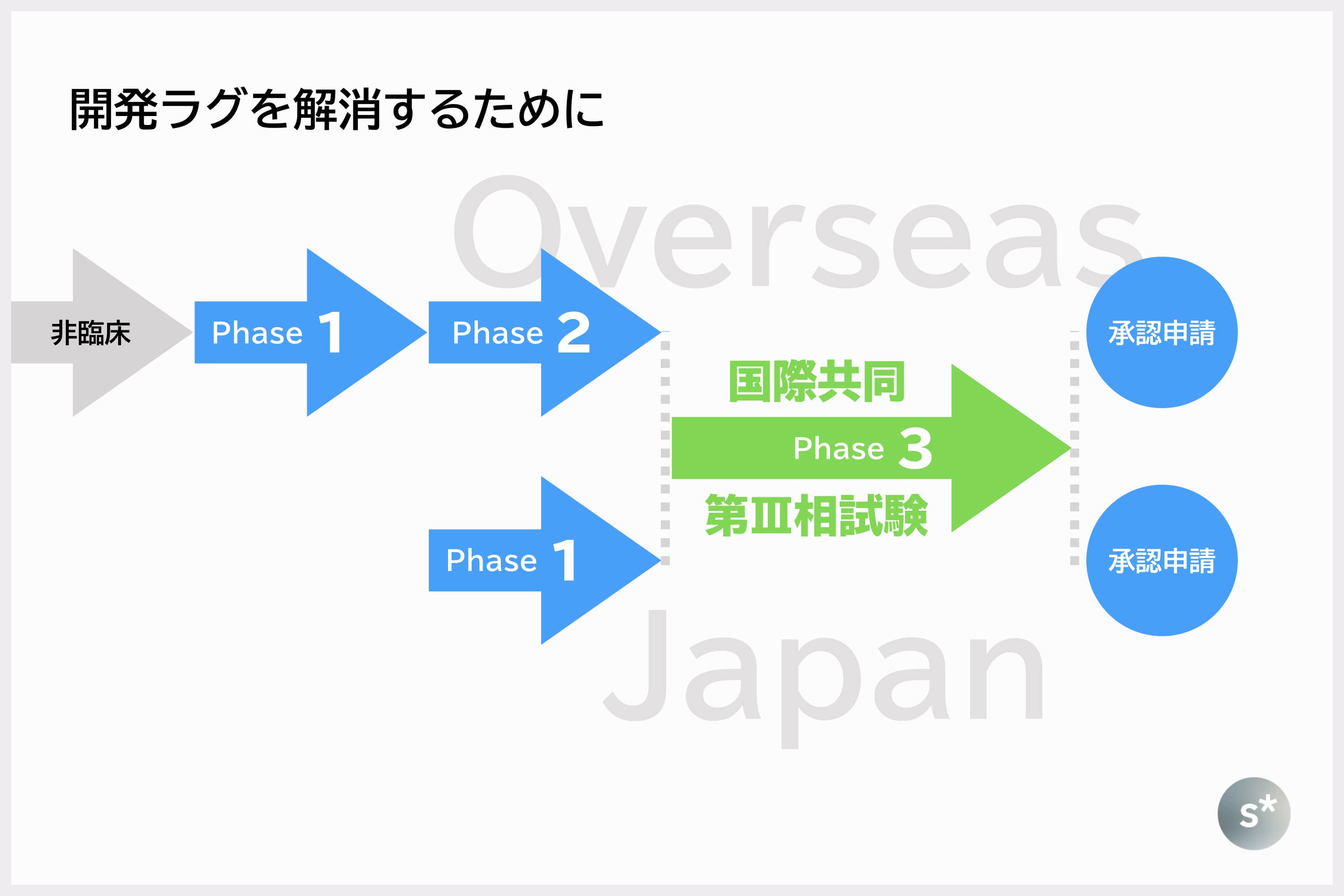

開発ラグを解消するために

このような状況は誰もがよくないと思っているので、最近では開発ラグを解消しつつ費用を抑えるために「国際共同第Ⅲ相試験」を行うことが多くなってきました。

日本の第Ⅰ相試験開始を遅らせるのは変わらないけど、海外データを利用して日本の第Ⅱ相試験を省略し、日本人被験者を国際共同第Ⅲ相試験に組み入れます。そうすると、臨床試験終了のタイミングを同時にすることができ、承認申請も世界で同時に行うことができます。

臨床試験のデータフォーマットはICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)によって共通化されているので、スムーズに利用することができます。

海外データの利用に関しては「ICH-E5ガイドライン」に規定されているので、気になった人は調べてみてください。

→ ICH-E5 民族的要因 | 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

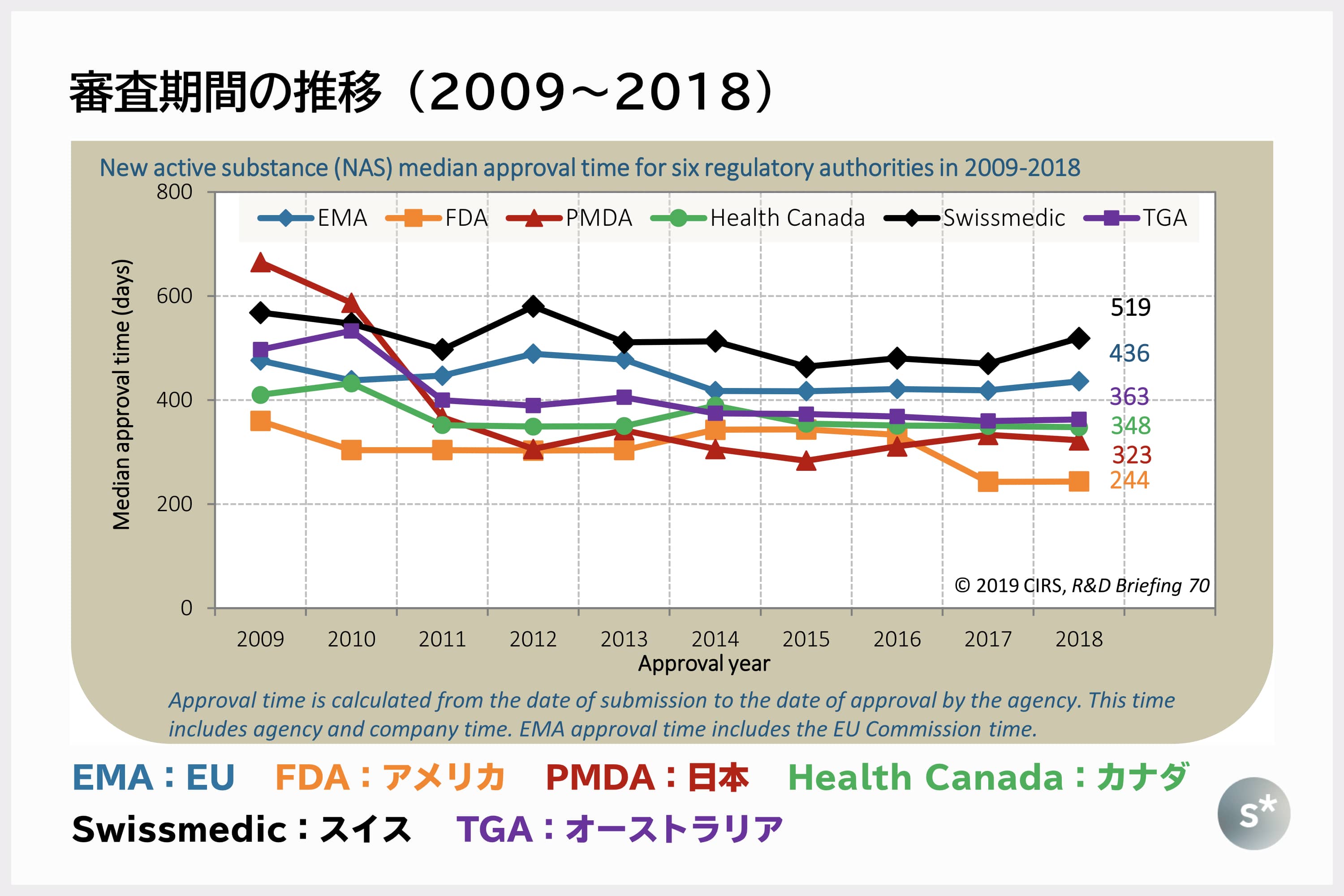

審査ラグはすでに解消済

ドラッグラグと聞くと「審査ラグ」をイメージする人は多いかもしれません。その名のとおり〈製薬企業が規制当局に承認申請してから、承認されるまでの期間の差〉のことを言います。

このような新薬の審査期間については、CIRS(Centre for Innovation in Regulatory Science)という機関が毎年調査を行っていて、2019年版のデータ(2009〜2018年の10年間)がこちらです。

グラフを読む限りでは、2009年時点で日本のPMDAは650日程度かかっていて、断トツのビリでした。しかし、2010年から2012年までの3年間で一気に改善し、2014年にはトップに躍り出ます。

それからまたアメリカのFDAに追い抜かれているけれど、2018年は323日で第2位につけているような状況です。これは問題となる差ではないでしょう。

なので、審査ラグはすでに解消したと言うことができます。未だに存在するようなことを言っている人がいますが、実は7年も前から解消しているのです。

ここで生じる疑問は「2010年から2012年までの3年間でなぜ一気に改善したのか?」ということでしょうか。簡単に言うと「製薬企業との連携を密にした」「人を増やした」というようなことですが、詳しくは次回のトピックにしましょうか。

最後に

この記事では2つのドラッグラグについてまとめました。

世の中の流れとしては、開発ラグは解消しつつあるし、審査ラグはすでに解消済なので、そう遠くない未来にドラッグラグという言葉がなくなるかもしれませんね。

「すべては困っている患者さんのために」というのが、医薬品開発に携わる人々の共通の想いです。このような人々の涙ぐましい努力によって、少しずつだけどより良い世界になりつつある。

そんなことが、この記事から伝わると嬉しいです。